Morbus Waldenström

Gehe zu...

Morbus Waldenström

Das Wichtigste zu Morbus Waldenström in Kürze

Die Bezeichnung Morbus Waldenström setzt sich zusammen aus dem lateinischen Wort für Krankheit – Morbus – und dem Nachnamen des schwedischen Arztes Jan Gösta Waldenström, der diese seltene Erkrankung 1944 erstmals beschrieb. Was ist Morbus Waldenström für eine Krankheit? Es handelt sich bei Morbus Waldenström um eine Art von Blutkrebs. Bei dem Begriff Blutkrebs wird häufig an eine Leukämie gedacht, Morbus Waldenström zählt jedoch zu den Tumoren des Lymphgewebes, den Lymphomen. Die Krankheit ist nicht vererbbar, die genauen Ursachen der Entstehung sind aber noch weitestgehend ungeklärt.

Morbus Waldenström verursacht zu Beginn häufig keine oder nur wenige Symptome. Treten Symptome auf, sind das recht allgemeine Beschwerden wie Müdigkeit und Leistungsschwäche, häufigere Infekte oder auch schmerzlose Vergrößerungen der Lymphknoten, Leber oder Milz. Stark angeschwollene Lymphknoten können von den Betroffenen ertastet werden. Die Erkrankung betrifft meist Menschen im höheren Lebensalter.

Morbus Waldenström verläuft in der Regel recht langsam und entwickelt sich über viele Jahre. Im Anfangsstadium sind häufig keine oder nur wenige Symptome zu spüren. Lassen Sie sich durch die Diagnose nicht entmutigen, dank einer guten Prognose ist ein Leben mit Morbus Waldenström durchaus möglich. Falls nach der Diagnose noch kein Behandlungsbeginn empfohlen wird, sind regelmäßige Kontrolluntersuchungen wichtig, um den richtigen Zeitpunkt für den Beginn der passenden Behandlung nicht zu verpassen.

Wie entsteht Morbus Waldenström?

Bei Morbus Waldenström sind bestimmte Zellen des Lymphgewebes erkrankt: die B-Zellen, im Fachjargon auch B-Lymphozyten genannt. Das Erbgut einer dieser B-Zellen ist verändert, wodurch diese B-Zelle sich unkontrolliert vermehren kann und viele Kopien dieser „bösartig“ veränderten B-Zelle entstehen. Diese können sich in den Lymphknoten, den Mandeln, der Milz und im Knochenmark ansammeln, die alle wichtig für die Immunabwehr sind. Das Knochenmark, das sich im Inneren von größeren Knochen befindet, ist außerdem der wichtigste Ort für die Bildung von Blutzellen. Bei Morbus Waldenström gewinnen die „bösartig“ veränderten B-Zellen im Knochenmark die Oberhand und können so die Bildung der anderen Blutzellen stören. Häufig sind sowohl die roten Blutkörperchen (in der Fachsprache: Erythrozyten) betroffen, die für den Sauerstofftransport zuständig sind, als oft auch die weißen Blutkörperchen (die Leukozyten), die Krankheitserreger bekämpfen, und die Thrombozyten (auch Blutplättchen genannt), die für die Blutgerinnung verantwortlich sind.

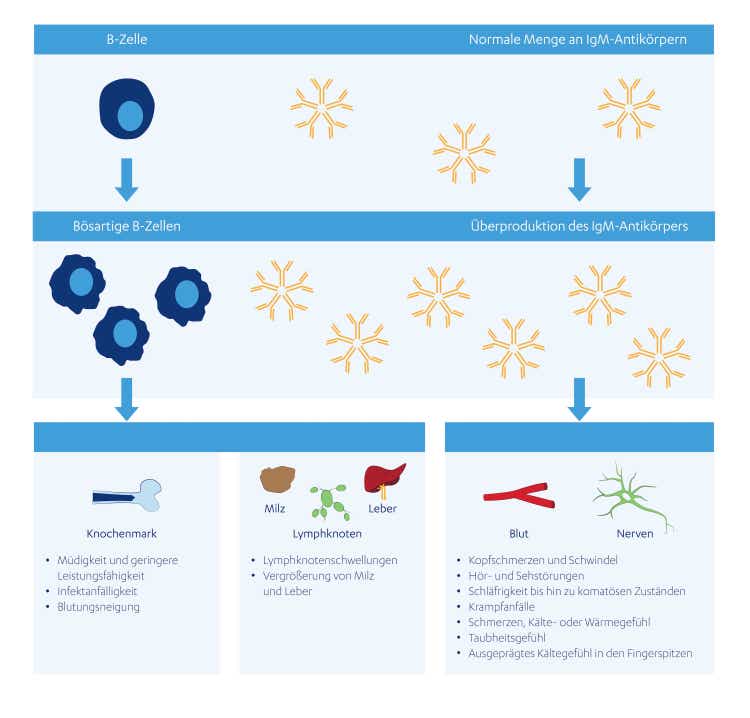

Abbildung 1: Unkontrollierte Vermehrung bösartiger B-Zellen und Produktion großer Mengen eines Antikörpers der IgM-Klasse. Zudem produzieren die „bösartig“ veränderten B-Zellen in der Regel sehr große Mengen eines Antikörpers der IgM-Klasse (Abbildung 1). Antikörper sind wichtig für die Abwehr von Krankheitserregern. Sie können sich an die Oberfläche der Krankheitserreger anheften und signalisieren dem Körper so, dass es sich hier um einen Eindringling handelt. Spezialisierte Zellen des Körpers erkennen diesen markierten Eindringling und können ihn unschädlich machen. Die großen Mengen des Antikörpers IgM, die beim Morbus Waldenström von den „bösartig“ veränderten B-Zellen produziert werden, können jedoch zu Durchblutungsstörungen und Schädigungen der Nerven führen. Ärzt:innen bezeichnen den von den „b�ösartig“ veränderten B-Zellen produzierten Antikörper oft auch als monoklonalen Antikörper IgM. Was bedeutet monoklonal? Monoklonal heißt lediglich, dass diese Antikörper alle vollkommen identisch sind. Das Vorliegen großer Mengen des IgM-Antikörpers ist ein wichtiger Hinweis für Ärzt:innen, dass ein Morbus Waldenström vorliegen könnte. Früher wurde Morbus Waldenström häufiger auch als Immunozytom oder Makroglobulinämie bezeichnet. Heute sind diese Namen allerdings weniger gebräuchlich.

Welche Symptome treten bei Morbus Waldenström auf?

Welche Symptome spüren Sie, wenn Sie von Morbus Waldenström betroffen sind?

Mögliche Symptome der Krebserkrankung Morbus Waldenström:

- Müdigkeit und geringere Leistungsfähigkeit

- häufiges Auftreten von Infektionen/Erkältungen

- geschwollene Lymphknoten, Vergrößerung von Milz und Leber

- Durchblutungsstörungen, Kopfschmerzen und Schwindel

- Hör- und Sehstörungen

- Nachtschweiß, Gewichtsverlust, Fieber (B-Symptome)

- Blutungsneigung

- Nervenschäden

Oft werden Hinweise auf einen Morbus Waldenström noch vor dem Auftreten von Symptomen entdeckt, beispielsweise im Rahmen von Routineuntersuchungen. Ein ganz typisches Symptom für Morbus Waldenström, an dem sich die Krankheit leicht erkennen lässt, gibt es nicht. Vielmehr können bei den Betroffenen vielfältige unspezifische Beschwerden auftreten. In einigen Fällen macht sich eine Erkrankung an Morbus Waldenström über die Augen oder auf der Haut bemerkbar. So können sowohl Sehstörungen als auch Hautveränderungen auftreten, zum Beispiel durch kleine Einblutungen unter der Haut (Petechien).

Die Symptome des Morbus Waldenström sind die Folge der gestörten Bildung neuer Blutzellen oder zu großer Mengen des Antikörpers Immunglobulin M (IgM) im Blut (s. Abbildung 1). So können Sie sich sehr müde, schwach und abgeschlagen fühlen, wenn zu wenig rote Blutkörperchen produziert werden. Das nennt man auch Anämie. Sind Sie anfälliger für Infektionen und bekommen öfter Erkältungen, als Sie es gewohnt sind, dann kann das an einem Mangel an gesunden weißen Blutzellen liegen. Sind sehr große Mengen des Antikörpers Immunglobulin M (IgM) im Blut, kann es zu einer Verdickung des Blutes kommen. In der Medizin wird das als Hyperviskositätssyndrom bezeichnet, die Folge können Durchblutungsstörungen sein. Diese können zum Beispiel Kopfschmerzen, Schwindel sowie Hör- und Sehstörungen oder sogar Krampfanfälle verursachen. Durch Ablagerung des IgM-Antikörpers an den Nerven können bei Morbus Waldenström Symptome wie Schmerzen, Kälte- oder Wärmegefühl oder auch Taubheitsgefühle entstehen. Schmerzen können insbesondere in den Fingern, Füßen und Zehen wahrgenommen werden. Einige Patient:innen berichten auch von Knochenschmerzen in den Gliedmaßen. Es kann sein, dass Sie auch unter „B-Symptomen“ wie Nachtschweiß, Gewichtsverlust und Fieber leiden. Sprechen Sie bitte sofort mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt, sobald bei Ihnen eines oder mehrere der genannten Symptome nach der Diagnose Morbus Waldenström neu auftreten.

Wie wird Morbus Waldenström diagnostiziert?

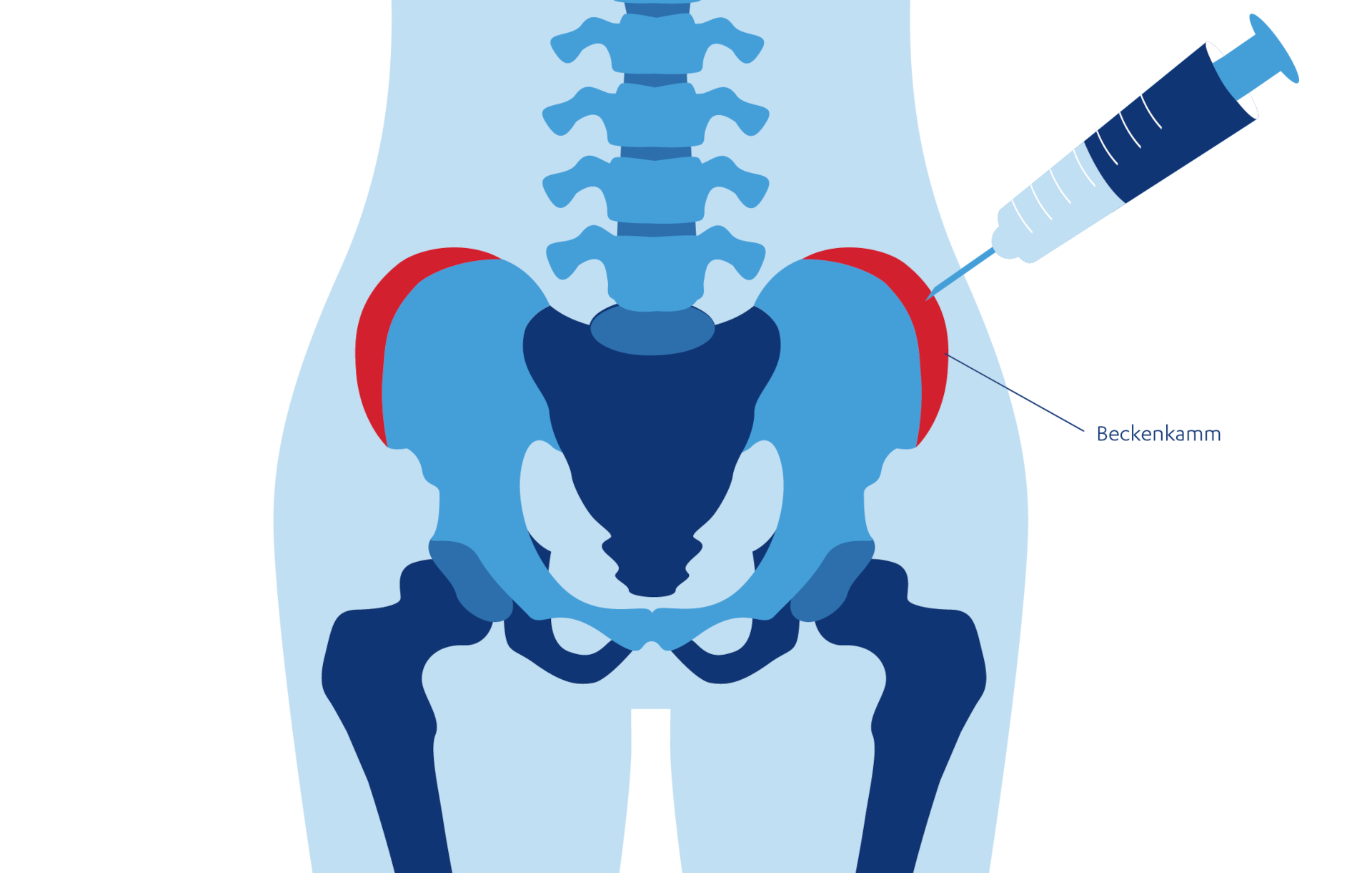

Ein erster Verdacht, dass ein Lymphom vorliegen könnte, kommt meist durch eine auffällige Blutuntersuchung auf. Große Mengen des IgM-Antikörpers im Blut können darauf hinweisen, dass es sich bei dem Lymphom um Morbus Waldenström handeln könnte. Deuten die Ergebnisse der Blutuntersuchung auf Morbus Waldenström hin, ist eine Untersuchung des Knochenmarks nötig. Dazu muss Ihnen Knochenmark – meist aus dem Beckenkamm – entnommen werden. Beim Beckenkamm handelt es sich um die obere Kante des Beckenknochens, die sich aufgrund ihrer guten Erreichbarkeit als Entnahmestelle eignet (s. Abbildung 2).

Die Knochenmarkproben werden zum Teil auch molekulargenetisch analysiert, um die Veränderung im Erbgut der B-Zellen genau zu bestimmen. Zudem kann die Ansammlung der „bösartig“ veränderten B-Zellen in den Lymphknoten im Bauchraum und weiteren Organen mittels bildgebender Verfahren, wie zum Beispiel Ultraschall oder Computertomografie, untersucht werden. Ob weitere Untersuchungen notwendig sind, entscheidet Ihre Ärztin oder Ihr Arzt individuell. Es kann beispielsweise sein, dass Sie unter einer Beeinträchtigung des Sehvermögens leiden, dann kann zusätzlich eine Untersuchung des Augenhintergrunds vorgenommen werden. Wenn Sie unsicher sind, sich Sorgen machen und Fragen zu den einzelnen Untersuchungen haben, scheuen Sie sich bitte nicht, Ihren Arzt oder Ihre Ärztin ins Vertrauen zu ziehen! Es kann durchaus hilfreich sein, Ihre Fragen vor dem nächsten Termin schriftlich zu notieren, damit Sie nichts vergessen. Es ist nur verständlich, wenn Sie verunsichert sind und genauer über die Behandlungen informiert werden möchten. Wenn Sie die Möglichkeit haben, sollten Sie die Termine in der Praxis oder der Klinik gemeinsam mit einer vertrauten Person wahrnehmen.

Abbildung 2: Schematische Darstellung der Knochenmarkentnahme aus dem Beckenkamm (rot markiert).

Weshalb muss für die Diagnose des Morbus Waldenström das Blut untersucht werden?

Die Untersuchung des Blutes ist sehr wichtig, um feststellen zu können, ob Sie an Morbus Waldenström erkrankt sind. Im Labor lässt sich in der Blutprobe der monoklonale Antikörper Immunglobulin M (IgM) nachweisen. Sind im Blut große Mengen des monoklonalen Antikörpers IgM vorhanden, wird das in der Fachsprache als monoklonale Gammopathie vom Isotyp IgM oder IgM-Gammopathie bezeichnet. Sollte bei Ihnen eine IgM-Gammopathie nachgewiesen werden, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie tatsächlich an Morbus Waldenström erkrankt sind. Um ganz sicherzugehen, muss auch das Knochenmark untersucht werden.

Warum wird bei einem Verdacht auf Morbus Waldenström das Knochenmark untersucht?

Die Diagnose Morbus Waldenström kann gestellt werden, wenn monoklonale Antikörper vom Typ IgM im Blut vorhanden sind und histologische Untersuchungen gezeigt haben, dass mutierte B-Zellen – dies sind die B-Zellen mit „bösartigen“ Veränderungen im Erbgut – im Knochenmark vorhanden sind. Ärzt:innen bezeichnen diesen Zustand als Infiltration des Knochenmarks mit einem lymphoplasmozytischen Lymphom. Für die Untersuchung muss einem Knochen eine kleine Menge des Marks entnommen werden. In der Regel wird Knochenmark aus dem Beckenkammknochen verwendet (s. Abbildung 2). Die Entnahme erfolgt unter Betäubung oder Kurznarkose.

Wie wird Morbus Waldenström behandelt?

Die Diagnose Morbus Waldenström lässt sicher viele Gedanken und Fragen in Ihnen aufkommen: Wie kann die Erkrankung behandelt werden und was bedeutet das für mein Leben? Erhalten Sie die Diagnose Morbus Waldenström, bevor bei Ihnen Symptome aufgetreten sind, dann erfolgt zunächst meist keine Behandlung mit Medikamenten. Aber es ist wichtig, dass der Krankheitsverlauf bei regelmäßigen Kontrolluntersuchungen ganz genau beobachtet wird. Dieses Vorgehen wird auch „abwartendes Beobachten“ („Watch & Wait“) genannt. Da der Morbus Waldenström in der Regel sehr langsam voranschreitet, besteht kaum Gefahr, den optimalen Zeitpunkt für den Beginn einer Therapie zu verpassen. Sie fragen sich sicherlich, warum nicht schon früher behandelt wird, wenn die Diagnose bereits feststeht. Das liegt darin begründet, dass bisher nicht nachgewiesen werden konnte, dass eine frühzeitige Behandlung einen Vorteil für den weiteren Verlauf der Erkrankung bringt.1 Es ist daher sehr wichtig, die regelmäßigen Kontrolluntersuchungen wahrzunehmen, auch um den Zeitpunkt zu erkennen, an dem eine medikamentöse Therapie notwendig wird. Die Untersuchungen finden etwa alle 3 bis 6 Monate statt und erlauben es Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt, den Krankheitsverlauf zu kontrollieren und, wenn nötig, mit der Behandlung des Morbus Waldenström zu beginnen. Der Krankheitsverlauf wird unter Anderem durch das Alter, die Höhe des ß2-Mikroglobulinwertes im Blut, den Mangel an Blutbestandteilen (rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen, Blutplättchen) und der Menge des IgM-Antikörpers im Blut beeinflusst. Er kann von Patient:in zu Patient:in variieren und ist nicht genau vorhersehbar.

Die Therapie des Morbus Waldenström stimmen Ärzt:innen individuell auf die Symptome und den Allgemeinzustand der Patientin oder des Patienten ab. Als Therapiemöglichkeiten kommen eine Chemoimmuntherapie und der Einsatz von zielgerichteten Substanzen infrage. Bei einigen Patient:innen muss vor der Behandlung noch eine Plasmapherese stattfinden.

Was ist eine Chemoimmuntherapie ?

Die Chemoimmuntherapie ist eine Kombination aus Chemotherapie und antikörperbasierter Therapie. Die Chemotherapie hat das Ziel, die mutierten, bösartigen B-Zellen abzutöten. Bei der Antikörpertherapie lagern sich spezielle Antikörper an bestimmte Strukturen der Krebszellen an und blockieren dadurch für die Krebszelle überlebenswichtige Signalwege.

Wie erfolgt die Behandlung mit zielgerichteten Substanzen?

Eine Art der zielgerichteten Substanzen sind Inhibitoren, also Hemmstoffe, die zielgerichtet bestimmte Signalwege blockieren, die in den bösartigen B-Zellen überreguliert sind. Meist werden die Inhibitoren in Form von Tabletten (oral) verabreicht. Für Patient:innen mit beeinträchtigtem Allgemeinzustand besteht die Möglichkeit, eine zielgerichtete Therapie/Antikörpertherapie ohne eine Chemotherapie durchzuführen.

Was passiert bei der Plasmapherese?

Eine Plasmapherese wird bei Morbus Waldenström manchmal angewandt, um den Antikörper IgM aus dem Blut zu entfernen. Dabei wird nach einer Blutentnahme das Blutplasma, in dem sich große Mengen des IgM-Antikörpers befinden, entfernt. Anschließend werden die verbleibenden Blutbestandteile wieder in den Körper zurückgeführt. Das ist bei Patient:innen notwendig, deren Blut aufgrund äußerst hoher Mengen des IgM sehr zähflüssig ist. Da die Plasmapherese nur kurzzeitig wirksam ist, ist eine anschließende Behandlung notwendig, welche häufig über Medikamente erfolgt. In den meisten Fällen ist eine Plasmapherese jedoch nicht nötig.

Was während der Behandlung des Morbus Waldenström außerdem wichtig ist

Es ist verständlich, wenn die Diagnose Morbus Waldenström Sie verunsichert oder Ihnen Sorgen bereitet. Doch lassen Sie sich nicht entmutigen. Als Patient:in haben Sie die Möglichkeit, die Behandlung des Morbus Waldenström und den Krankheitsverlauf positiv zu unterstützen. Wichtig ist, dass Sie die Termine bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt wahrnehmen und Ihre Medikamente regelmäßig einnehmen. Sehr hilfreich ist auch, wenn Sie auf eine gesunde Lebensweise mit ausreichend Schlaf und einer ausgewogener Ernährung achten. Treten neue Beschwerden auf oder verstärken sich bereits bestehende Symptome, zögern Sie nicht und sprechen Sie umgehend mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin.

Denken Sie immer an sich und vergessen Sie – trotz der Diagnose Morbus Waldenström – nicht Ihre seelische Gesundheit. Es kann sehr hilfreich sein, Ihr soziales Umfeld in die Erkrankung einzubeziehen oder auch psychologische Betreuungsangebote wahrzunehmen. Sie können sich an speziell ausgebildete Psychoonkolog:innen wenden, die Ihnen Unterstützung bei den psychischen und sozialen Herausforderungen anbieten, vor denen Sie durch die Diagnose Morbus Waldenström stehen. Auch der Austausch mit anderen Betroffenen und der Kontakt zu Selbsthilfegruppen sind für viele Betroffene sehr hilfreich. Zahlreiche weitere Unterstützungsangebote und Tipps finden Sie unter Leben mit Krebs, Hilfe und Austausch und Beruf und Krebs.

Stadien und Verlauf

Im Gegensatz zu den meisten anderen Lymphomen wird Morbus Waldenström nicht nach Stadien unterteilt, da er immer auch im Knochenmark auftritt und somit per Definition bei allen Patient:innen ein Stadium 4 vorliegt. Dementsprechend wird Morbus Waldenström auch nicht in ein frühes Stadium oder ein Endstadium unterteilt. Der Krankheitsverlauf wird stattdessen anhand von Risikofaktoren abgeschätzt und in Gruppen unterteilt. Die Einteilung dieser Risikogruppen erfolgt basierend auf dem Alter, der Höhe des ß2-Mikroglobulinwertes im Blut, dem Mangel an Blutbestandteilen (insbesondere rote Blutkörperchen, Blutplättchen) und der Menge des IgM-Antikörpers im Blut. Für jeden Risikofaktor, abgesehen vom Alter, wird ein Punkt vergeben und je nach Punktanzahl wird das Risiko als niedrig, intermediär oder hoch eingestuft. Das ermittelte Risiko hat unter anderem Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit des Wiederauftretens der Erkrankung nach der Behandlung sowie auf die allgemeine Lebenserwartung.2

Lebenserwartung und Heilungschance bei Morbus Waldenström

Morbus Waldenström ist eine nicht vollständig heilbare Erkrankung. Aber dank der vielen Fortschritte in der Behandlung ist die Lebenserwartung auch ohne Heilung bei Morbus Waldenström in den letzten Jahren immer weiter gestiegen.

Wie ist die Lebenserwartung mit Morbus Waldenström?

Diese Frage beschäftigt Sie sicherlich sehr. Die medizinische Vorhersage des Krankheitsverlaufs, auch Prognose genannt, beruht bei Krebserkrankungen wie dem Morbus Waldenström auf der Anzahl an Risikofaktoren. Ihre Prognose ist besser, je weniger dieser Risikofaktoren bei Ihnen vorliegen. Es wirkt sich auch positiv auf die Prognose aus, dass Morbus Waldenström in der Regel einen langsamen Krankheitsverlauf hat. Die Lebenserwartung mit Morbus Waldenström ohne Symptome kann sogar vergleichbar sein mit der durchschnittlichen Lebenserwartung der restlichen Bevölkerung. Symptome treten bei vielen Patient:innen erst 3 bis 10 Jahre nach der Diagnose auf.1 Ihre Ärztin oder Ihr Arzt wird dann eine geeignete Therapie auswählen, um die Krankheit möglichst lange zurückzudrängen. So bleibt auch Ihre Lebensqualität möglichst lange erhalten. Eine gute Nachricht: Die medikamentöse Therapie zeigt bei den meisten Patient:innen lang anhaltende positive Ergebnisse.1

Die Überlebensrate ist ein Maß für die Wahrscheinlichkeit, mit einer Krebserkrankung einen bestimmten Zeitraum zu überleben, und gibt an, wie viel Prozent der Erkrankten zu einem bestimmten Zeitpunkt nach der Diagnose weiterhin leben. Ist dieser Zeitpunkt beispielsweise 5 Jahre nach der Diagnose, so spricht man von der 5-Jahres-Überlebensrate. Bei Morbus Waldenström hängt die Überlebensrate von der Risikogruppe der oder des Erkrankten ab. Die 5-Jahres-Überlebensrate beträgt 87 % bei niedrigem Risiko, 68 % bei intermediärem Risiko und 36 % bei hohem Risiko.[2] Bitte beachten Sie, dass Überlebensraten immer nur statistische Werte sind und nicht den Krankheitsverlauf einer oder eines einzelnen Betroffenen vorhersagen können.

Wer ist vom Morbus Waldenström betroffen?

Morbus Waldenström ist eine seltene Erkrankung, von der in ganz Deutschland etwa 4.000 bis 5.000 Menschen betroffen sind.3 In einem Jahr erkranken in Deutschland rund 240 Menschen neu an Morbus Waldenström.3 Morbus Waldenström tritt vorwiegend in einem höheren Lebensalter auf – die Erkrankten sind im Mittel 65 Jahre alt3 – und betrifft Männer häufiger als Frauen.

Endstadium und Tod

Da Morbus Waldenström nicht in Stadien eingeteilt wird, sondern in Risikogruppen, kann nicht von einem Endstadium gesprochen werden. Anhand der jeweiligen ermittelten Risikogruppe kann jedoch eine allgemeine Aussage über die Lebenserwartung getroffen werden. Bleibt Morbus Waldenström unbehandelt, kann die Erkrankung tödlich enden.

Ursachen des Morbus Waldenström

Die genauen Ursachen dieser Krankheit sind nicht vollständig bekannt. Fast alle von Morbus Waldenström Betroffenen weisen eine bestimmte Veränderung im Erbgut der B-Zellen auf, die das MYD88-Gen betrifft. Leider ist bisher nicht erforscht, was diese Veränderung auslöst. Menschen, bei denen bereits eine Vorstufe eines Lymphoms vorliegt, das in der Fachsprache als monoklonale Gammopathie unklarer Signifikanz (MGUS) bezeichnet wird, haben ein höheres Risiko, an Morbus Waldenström zu erkranken.2 Das ist besonders dann der Fall, wenn bei dieser Vorstufe des Lymphoms – genau wie bei Morbus Waldenström – zu viel des Antikörpers Immunglobulin M produziert wird. Obwohl Morbus Waldenström nicht erblich ist, wurde eine erhöhte Häufigkeit innerhalb von Familien beobachtet. Daher haben Menschen, deren Verwandte an Morbus Waldenström erkrankt sind, ein erhöhtes Risiko, selbst zu erkranken.2 Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Ihre Ärztin, wenn bei Ihnen in der Familie ein Fall von Morbus Waldenström bekannt ist.

Aktuelle Forschung

Morbus Waldenström ist eine seltene Erkrankung, aber dennoch werden neue Behandlungsansätze in einer Vielzahl von klinischen Studien – im Jahr 2022 in mehr als 28 – untersucht.4

Hier finden Sie Broschüren und Informationsmaterial für Betroffene und Angehörige