Pflegebedürftigkeit

Pflegebedürftigkeit

Was Ihnen bei einem Pflegegrad zusteht

Finanzielle Regelungen bei Pflegebedürftigkeit

Oftmals bedeutet die Diagnose Krebs nicht nur einen Krankenhausaufenthalt während der akuten Therapie. Manche Patient:innen benötigen auch in der Zeit danach weiterhin Pflege. Dafür stehen verschiedene Leistungen zur Verfügung, die je nach Bedarf und Ausrichtung von den Kranken- oder Pflegekassen bezahlt werden.

Die Pflege im Krankenhaus ist Bestandteil der Krankenhausbehandlung und wird von der Krankenkasse übernommen, solange und soweit sie nach Art und Schwere der Krankheit für die medizinische Versorgung des Versicherten notwendig ist. Bevor die Entlassung aus dem Krankenhaus ansteht, sollten Sie mit Ihrem behandelnden Krankenhausarzt rechtzeitig die notwendigen weiteren Schritte besprechen. Wenn Sie gesetzlich versichert sind, haben Sie gesetzlichen Anspruch auf ein Entlassmanagement: Hier geht es um die Lösung von Fragen und Problemen beim Übergang in die Versorgung nach der Krankenhausbehandlung. Sind Sie privat versichert haben Sie keinen gesetzlichen Anspruch auf ein Entlassmanagement. Ob sich ein Anspruch aus Ihrem Versicherungsvertrag ergibt, können Sie bei Ihrer PKV erfragen. Kliniken müssen Ihnen als Patient:in jedoch ebenfalls alle notwendigen Informationen übermitteln, die für Ihre weitere Versorgung eine Rolle spielen. Bei den in Krankenhäusern ansässigen Sozialdiensten erhalten Sie zudem Unterstützung bei Fragen zu medizinischer Rehabilitation, häuslicher Krankenpflege und Haushaltshilfe sowie Auskunft zu Leistungen der Pflegeversicherung (häusliche, teilstationäre oder stationäre Pflege). Die Sozialdienste können teilweise auch den Kontakt zu Pflegeberater:innen herstellen , die dann Auskunft zu Leistungen der Pflegekassen geben. Auch bei Krebsberatungsstellen werden Sie umfangreich beraten oder an die passenden Stellen weitergeleitet.

Wann gilt ein Mensch als pflegebedürftig im Sinne des Pflegeversicherungsrechts?

Seit 2017 wurde das zweite Pflegestärkungsgesetz (PSG II) ingeführt, das grundlegende Veränderungen und Verbesserungen im Pflegesystem brachte . In diesem Zuge wurde der Pflegebedürftigkeitsbegriff erneuert, der in der Vergangenheit oft kritisiert wurde, da dieser zu stark auf die körperlichen Beeinträchtigungen ausgerichtet war. Durch das neue Gesetz bezieht der Pflegebedürftigkeitsbegriff nun stärker die Bedürfnisse der Betroffenen, die spezielle Lebenssituation und die individuellen Beeinträchtigungen und Fähigkeiten ein. Pflegebedürftige erhalten, unabhängig von ihren körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen, Zugang zu den Leistungen der Pflegeversicherung. Der Begriff der Pflegebedürftigkeit ist im 11. Sozialgesetzbuch (§ 14 Abs. 1 SGB XI) festgelegt und wird seit Januar 2017 neu definiert. Demnach gelten Personen als pflegebedürftig, „die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen. Es muss sich um Personen handeln, die körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbständig kompensieren oder bewältigen können“. Weitere Voraussetzungen hierbei sind, dass die Betroffenen für voraussichtlich mindestens sechs Monate pflegerische und betreuerische Hilfe benötigen und mit mindestens der gesetzlich festgelegten Schwere bestehen. Weniger juristisch ausgedrückt bedeutet das: Menschen , die auf längere Sicht nicht mehr in der Lage sind, sich selbst zu versorgen, gelten als pflegebedürftig.

Was bedeuten die fünf Pflegegrade?

Die sogenannten Pflegestufen (0 bis 3) wurden durch die oben genannte Gesetzesänderung von den fünf Pflegegraden (1 bis 5) abgelöst. Mithilfe des neuen Begutachtungs-Assessments (NBA) wird geprüft, wozu die Pflegebedürftigen noch in der Lage ist. Zudem werden erkennbare körperliche, geistige und psychische Einschränkungen erfasst. Hierbei werden sechs Lebensbereiche betrachtet, die zu unterschiedlichen Teilen in die Gesamtbewertung einfließen. Die Ergebnisse bestimmen die Einordnung in einen der fünf Pflegegrade.

Betrachtung der sechs Lebensbereiche und Einordnung der Pflegegrade

Für die Einteilung in den jeweiligen Pflegegrad werden sechs Lebensbereiche, sogenannte Module, der Betroffenen untersucht:

Mobilität (Beweglichkeit)

In diesem Lebensbereich wird nur die Beweglichkeit bewertet, beispielsweise ob Betroffene ohne fremde Hilfe die Körperhaltung verändern und sich allein fortbewegen können.Kognitive und kommunikative Fähigkeiten (verstehen und reden)

In diesem Modul werden ausschließlich das Verstehen und Reden betrachtet, beispielsweise ob Betroffene die Menschen aus ihrem näheren Umfeld zuordnen können oder sich in ihrer Umgebung zurechtfinden.Verhaltensweisen und psychische Problemlagen

Hier wird geprüft, ob und wie häufig bestimmte Verhaltensweisen bei Betroffenen auftreten. Beispiele hierfür sind: zielloses Herumlaufen, aggressives Verhalten, (z. B. verbale Beleidigungen oder Schlagen) oder nächtliche Unruhe.Selbstversorgung

Der Fokus in diesem Modul liegt auf der Selbständigkeit. Es werden insbesondere die Tätigkeiten zur Versorgung des Körpers geprüft, z. B. Waschen, Anziehen, Essen, Trinken oder der Toilettenbesuch.Umgang mit krankheits- und therapiebedingten Anforderungen und Belastungen

Hier wird begutachtet, ob Betroffene ärztlich verordnete Maßnahmen selbständig umsetzen können und ob ggf. Unterstützung erforderlich ist.Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte

In diesem Modul wird geschaut, ob Betroffene ihren Alltag selbständig gestalten können und ob Kontakte, z. B. zu Freunden, ohne fremde Hilfe gepflegt werden können, z. B. durch Telefonate.

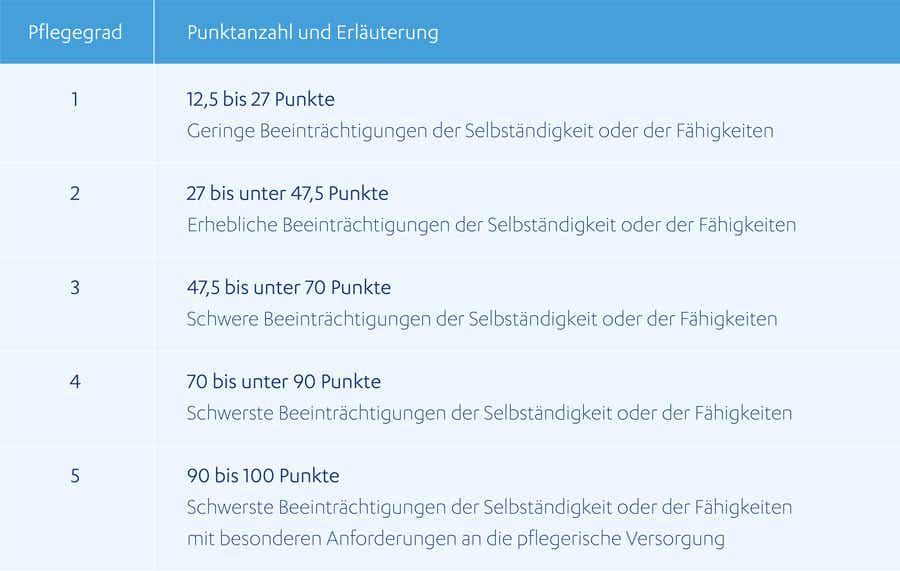

Die Punkte der einzelnen Module fließen in unterschiedlicher Gewichtung in die Gesamtbewertung ein und bestimmen so den Pflegegrad. Der Pflegegrad ist ein Maß dafür, wie selbständig die betroffene Person noch ist (sehen Sie hierzu die Tabelle).

Tabelle – Einteilung der Pflegegrade

(nach:Verbrauchezentrale, https://www.verb raucherzentrale.de/wissen/gesundheit-pflege/pflegeantrag-und-leistungen/was-pflegegrade-bedeuten-und-wie-die-einstufung-funktioniert-13318 [Zugriff am: 20.10.2023]) Stand 07/22

Wo kann die Anerkennung der Pflegebedürftigkeit beantragt werden?

Der Antrag zur Anerkennung der Pflegebedürftigkeit kann durch die Betroffenen selbst oder deren Angehörige bei der Pflegeversicherung schriftlich oder telefonisch gestellt werden. Nach der Pflegebegutachtung wird der Gutachter unter Einbeziehung weiterer Unterlagen, (z. B. ärztliche Diagnosen, Entlassungsberichte von Krankenhäusern), ein Gutachten zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit erstellen. Dieses Gutachten hilft den Pflegekassen bei der Entscheidung über die Anerkennung des Pflegegrades. Über die Entscheidung, ob der Pflegegrad anerkannt oder abgelehnt wurde, werden die Versicherten durch ein Schreiben informiert. Wurde bei den Versicherten ein Pflegegrad anerkannt, so besteht Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung.

Es gibt verschiedene Pflegeleistungen, die in Abhängigkeit vom festgestellten Pflegegrad in unterschiedlicher Höhe bezahlt, bzw. bezuschusst werden. Die Leistungen umfassen unter anderem: die häusliche oder die (teil-)stationäre Pflege als Pflegesachleistung. Hier kann - je nach Pflegegrad - ein ambulanter Pflegedienst in Anspruch genommen werden. Die Abrechnung der Leistungen erfolgt direkt mit der Krankenkasse oder einem anderen Kostenträger. Weiterhin können, je nach Pflegegrad, Leistungen für pflegende Angehörige beantragt werden. Ebenso stehen den Versicherten, abhängig vom Pflegegrad, Beratungsbesuche und Pflegegeld (bei häuslicher Pflege) zu. Unabhängig vom Pflegegrad erhalten alle Pflegebedürftigen, die ambulant gepflegt werden, einen einheitlichen Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 125 € monatlich. Sach- und Geldleistungen können auch kombiniert werden.

In welchem Umfang die Kosten für bestimmte Leistungen übernommen werden, sollten Sie mit Ihrer Kranken- und Pflegeversicherung abklären.

Bei der stationären Pflege übernimmt die Pflegeversicherung die Kosten für die pflegebedingten Aufwendungen. Die Höhe der Leistung richtet sich nach der Pflegebedürftigkeit ders Versicherten. Für ihre Unterkunft und Verpflegung im Pflegeheim müssen die Betroffenen grundsätzlich selbst aufkommen. Wenn zum Beispiel die Rente nicht ausreicht, um die noch anfallenden Kosten damit zu decken, kann bei dem zuständigen Sozialamt Sozialhilfe beantragt werden.

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation haben immer Vorrang vor Leistungen aus der Pflegeversicherung. Mit medizinischer Rehabilitation soll eine Pflegebedürftigkeit vermieden werden.

Wohnraumanpassungen zur Erleichterung der Pflege

Das wohnliche Umfeld von Pflegebedürftigen kann durch verschiedenste bauliche Maßnahmen an die Pflegesituation angepasst werden. Voraussetzung hierfür ist das Vorliegen eines Pflegegrads.

Weiterführende Informationen

Pflege von Angehörigen

Was erleichtert die Versorgung zu Hause?

Krebspatient:innen können infolge einer Operation oder eines fortgeschrittenen Krankheitsstadiums kurzzeitig oder dauerhaft pflegebedürftig sein. Dann haben nahe Angehörige oftmals den Wunsch, die Pflege selbst zu übernehmen.

Sind nahe Verwandte oder Partner:innen auf die Pflege durch andere angewiesen, ist es für viele Angehörige selbstverständlich, die Versorgung selbst zu übernehmen. Allerdings unterschätzen viele anfangs, wie anstrengend es ist, einen pflegebedürftigen Menschen zu Hause zu betreuen. Wer daneben noch berufstätig ist oder den eigenen Familienalltag bewältigen muss, kommt schnell an seine Grenzen.

Möglichkeiten der Entlastung

Pflegekurse und Schulungen

Viele Angehörige, die die Pflege eines Familienmitglieds übernehmen, haben keine pflegerische Erfahrung. Der Austausch mit anderen Pflegenden sowie praktische Anleitungen und Kenntnisse durch ausgebildete Pflegekräfte, die für die häusliche Pflege wichtig sind, können ihnen in ihrer Situation helfen. In kostenlosen Pflegekursen, die von den Pflegekassen oder anderen geeigneten Einrichtungen für Angehörige von Pflegebedürftigen oder sonstige an einer ehrenamtlichen Pflegetätigkeit interessierte Personen angeboten werden, können sie informiert und beraten werden. Individuelle Schulungen im häuslichen Umfeld der Pflegebedürftigen können einen zusätzlichen Beitrag leisten. Zudem tragen Kurse und Schulungen zur körperlichen und psychischen Entlastung der pflegenden Angehörigen bei.

Themen der Pflegekurse sind Fertigkeiten zur eigenständigen Durchführung der Pflege wie beispielsweise:

- Umgang mit Medikamenten und Pflegehilfsmitteln

- Körperpflege, Lagerungsmethoden

- Richtige Ernährung und Bewegung

- Entlastungsmöglichkeiten für Pflegepersonen

- Rechtliche Grundlagen der Pflegeversicherung

Wohnraumanpassung

Auch durch Maßnahmen zur Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes der Pflegebedürftigen, zum Beispiel durch technische Hilfen im Haushalt, kann die häusliche Pflege erheblich erleichtert werden. Kosten dafür können unter bestimmten Voraussetzungen von der Pflegekasse bezuschusst werden, soweit sie die häusliche Pflege ermöglichen, erheblich erleichtern oder eine möglichst selbständige Lebensführung der Pflegebedürftigen wiederherstellen. Die Zuschüsse dürfen einen Betrag in Höhe von 4.000 € je Maßnahme nicht übersteigen. Sie kommen nur für Pflegebedürftige in Betracht, die als pflegebedürftig im Sinne des Sozialgesetzbuchs XI anerkannt und in einen Pflegegrad eingruppiert worden sind. Leben mehrere Pflegebedürftige in einer gemeinsamen Wohnung, ist der Gesamtbetrag auf 16.000 € begrenzt und wird bei mehr als vier Anspruchsberechtigten anteilig auf die Versicherungsträger der Anspruchsberechtigten aufgeteilt (§ 40 IV SGB XI).

Beispiele für bauliche Veränderungen sind:

- Badewanneneinstiegshilfe

- Ebenerdiger Zugang zur Dusche

- Türverbreiterung

- Absenkung von Küchenschränken

Ersatzpflege bei Urlaub oder Krankheit des Pflegenden und Kurzzeitpflege

Ist eine Pflegeperson wegen Erholungsurlaubs, Krankheit oder aus anderen Gründen an der Pflege gehindert, übernimmt die Pflegekasse im Sinne des Sozialgesetzbuch XI anerkannte Pflegebedürftige, die nachgewiesenen Kosten einer notwendigen Ersatzpflege. Das gilt für bis zu sechs Wochen je Kalenderjahr. Voraussetzung dafür ist, dass die Pflegepersonen die Pflegebedürftigen vor der erstmaligen Verhinderung mindestens sechs Monate in ihrer häuslichen Umgebung gepflegt haben und die Pflegebedürftigen zur Zeit der Verhinderung mindestens in Pflegegrad 2 eingestuft sind (§ 39 Abs. 1 SGB XI).

Auch eine stationäre Kurzzeitpflege für bis zu acht Wochen im Kalenderjahr ist unter Umständen möglich. Eine solche kommt im Anschluss an eine stationäre Behandlung oder in sonstigen Krisensituationen, in denen vorübergehend häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich oder nicht ausreichend ist, im Sinne des SGB XI anerkannte Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 in Betracht. Die Einzelheiten dazu sind in § 42 SGB XI geregelt.

Inanspruchnahme von Pflegezeiten durch Berufstätige

1. Freistellung von der Arbeitsleistung (vollständig oder teilweise) nach Pflegezeitgesetz

SWenn die Pflegenden abhängig beschäftigt sind, gesteht das Pflegezeitgesetz den Beschäftigten das Recht zu, bis zu zehn Arbeitstage der Arbeit fernzubleiben. Voraussetzung hierfür: Dies ist erforderlich , um für pflegebedürftige nahe Angehörige in einer akut aufgetretenen Pflegesituation eine bedarfsgerechte Pflege zu organisieren oder eine pflegerische Versorgung in dieser Zeit sicherzustellen. Darüber hinaus können Beschäftigte beantragen, bis zu sechs Monate von der Arbeitsleistung ganz oder teilweise zur Pflege naher Angehöriger freigestellt zu werden. Die Arbeitgebenden sind zur Fortzahlung der Vergütung nur verpflichtet, soweit sich das aus anderen gesetzlichen Vorschriften ergibt, (z. B. während des vereinbarten Urlaubs). Die Beschäftigten genießen aber weiterhin Kündigungsschutz und ihnen darf nur in Ausnahmefällen gekündigt werden. Sie sind sozialversichert, bzw. können Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung beantragen (§ 44a SGB XI). Die Freistellungsmöglichkeit nach Pflegezeitgesetz gilt jedoch nicht gegenüber Arbeitgebenden mit in der Regel 15 oder weniger Beschäftigten. Die konkrete Umsetzung muss vorab mit den Arbeitgebenden besprochen und vereinbart werden.

2. Freistellung von der Arbeitsleistung (teilweise) nach Familienpflegezeitgesetz

Zusätzlich kann unter den im Familienpflegezeitgesetz geregelten Voraussetzungen für maximal weitere 18 Monate (24 Monate insgesamt) eine teilweise Freistellung von der Arbeitsleistung nach den Vorgaben des Familienpflegezeitgesetzes zur Pflege naher Angehöriger beantragt werden. Die Mindestwochenarbeitszeit beträgt in diesem Fall 15 Stunden. Die Arbeitgebenden sind zur Fortzahlung der Vergütung nur verpflichtet, soweit sich das aus anderen gesetzlichen Vorschriften ergibt, (z. B. während des vereinbarten Urlaubs). Die Beschäftigten genießen aber weiterhin Kündigungsschutz und ihnen darf nur in Ausnahmefällen gekündigt werden. Sie sind sozialversichert, bzw. können Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung beantragen (§ 44a SGB XI). Der Anspruch auf Freistellung nach Familienpflegezeitgesetz besteht nicht gegenüber Arbeitgebenden mit in der Regel 25 oder weniger Beschäftigten, ausschließlich der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten. Die konkrete Umsetzung muss vorab mit den Arbeitgebenden besprochen und vereinbart werden.

3. Finanzielle Existenzsicherung während der Freistellung nach PflegeZG und FPfZ

Für eine kurzzeitige Arbeitsverhinderung nach § 2 PflegeZG haben die Beschäftigten Anspruch auf Ausgleich für entgangenes Arbeitsentgelt (Pflegeunterstützungsgeld) für bis zu insgesamt zehn Arbeitstage gegenüber der Pflegekasse oder dem Versicherungsunternehmen der pflegebedürftigen nahen Angehörigen, wenn sie für diesen Zeitraum keine Entgeltfortzahlung vom Arbeitgebenden und kein Kranken- oder Verletztengeld bei Erkrankung oder Unfall eines Kindes nach den entsprechenden Vorschriften beanspruchen kann.

Zur finanziellen Existenzsicherung gewährt das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben für die übrige Dauer der Freistellungen nach dem Pflegezeitgesetz und dem Familienpflegezeitgesetz Beschäftigten auf Antrag ein in monatlichen Raten zu zahlendes zinsloses Darlehen.

Erhalten die Patient:innen Leistungen aus der Pflegeversicherung, d. h. sind sie in einen Pflegegrad (bis 2016 erfolgte die Einteilung in „Pflegestufen“) nach SGBV XI eingruppiert, können sie sowohl Sachleistungen, (z. B. über einen Pflegedienst) als auch Pflegegeld beanspruchen. Die Patient:innen können auch beide Leistungen kombinieren. Das Pflegegeld wird dann anteilig gekürzt. Die Höhe des Pflegegelds für selbst beschaffte Pflegehilfen bemisst sich nach dem zuerkannten Pflegegrad und beträgt derzeit zwischen 316 Euro (Pflegegrad 2) und 901 Euro (Pflegegrad 5) monatlich. Es besteht die Möglichkeit, dass Pflegebedürftige den Angehörigen das Pflegegeld übergeben - als Anerkennung für die übernommenen Pflegeleistungen.

Weiterführende Informationen

Die Internetseite http://www.wege-zur-pflege.de/ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bietet neben Informationen rund um das Thema Pflege eine telefonische Beratung an.

Auch das Bundesministerium für Gesundheit und das Bundesministerium für Arbeit und Sozialesbieten auf ihren Websites Informationen zum Thema Pflege an.

Eine psychologische Online-Beratung für pflegende Angehörige erhalten Sie auf der Seite www.pflegen-und-leben.de.

Supportive Pflege

Von Anfang an in guten Händen

Die supportive Pflege (=unterstützende Behandlung) wird auch als Behandlung von Beschwerden bezeichnet. Ab dem Zeitpunkt der Diagnose ist es die Aufgabe der Ärzt:innen und des Pflegepersonals, mögliche Symptome der Erkrankung sowie behandlungsbedingte Nebenwirkungen der Patient:innen zu lindern beziehungsweise ihnen vorzubeugen.

Der Begriff supportive Pflege beschreibt eigentlich etwas Selbstverständliches: Das Lindern von Beschwerden, wie Übelkeit oder Schmerzen. Hierbei kann es sich um Beschwerden der Krankheit selbst oder um Begleitbeschwerden der Therapie handeln. Insbesondere in der Krebstherapie ist dieser Begriff zu finden. Bei kaum einer anderen Krankheit ist eine unterstützende Behandlung so wichtig und notwendig.

Die supportive Pflege kommt von Beginn der Behandlung an zum Tragen. Hierin unterscheidet sie sich von der palliativen Versorgung, die erst eingesetzt wird, wenn eine spezielle, den Tumor zurückdrängende Therapie nicht mehr möglich ist.

Supportive Pflege in der Praxis

Neben den direkt die Erkrankung bekämpfenden Behandlungsoptionen wie Chemo- oder Strahlentherapie oder einem chirurgischen Eingriff, soll im Rahmen einer supportiven Pflege für das allgemeine Wohlbefinden der Patient:innen gesorgt werden. Hier werden beispielsweise folgende Symptome behandelt oder ihnen vorgebeugt:

- Schmerz

- Müdigkeit/Schlafstörungen

- Übelkeit

- Schluckbeschwerden

- Appetitlosigkeit

- Durchfall

- Gewichtsverlust

- Infektionsanfälligkeit

Neben den onkologischen Kliniken und Praxen, gehören auch Rehazentren und psychologische Dienste zu den Erbringern von supportiven Behandlungsangeboten.

Die supportive Pflege ist inzwischen sehr weit fortgeschritten. So gibt es zum Beispiel gut verträgliche und wirksame Medikamente gegen die Übelkeit nach einer Chemotherapie.

Eine supportive Pflege kann keine absolute Beschwerdefreiheit garantieren.

Trotz vieler medizinischer Möglichkeiten, bietet die supportive Pflege aber keine Garantie für einen beschwerdefreien Verlauf. Jeder Körper reagiert anders, weshalb individuelle Umstände immer auch dazu führen können, dass die supportive Pflege die Beschwerden nicht ausreichend lindern kann.

Ausführliche Informationen zum Thema supportive Versorgung, finden Sie auf der Webseite der Deutschen Krebsgesellschaft.

Hier finden Sie Broschüren und Informationsmaterial für Betroffene und Angehörige

Dieser Text entspricht den redaktionellen Standards der JanssenWithMe und wurde von einem Mitglied des redaktionellen Beirats der JanssenWithMe geprüft. Lernen Sie hier den medizinischen Beirat unserer Redaktion kennen.

EM-150081

Das Gütesiegel bestätigt die gutachterliche Prüfung der Website im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens der Stiftung Gesundheit. Es stellt sicher, dass Gesundheitsinformationen in qualifizierter Weise zur Verfügung stehen und somit die Transparenz für Patient:innen fördert.

EM-142857